斗鱼主播唱歌被告侵权法院判千元:音乐版权保护你知道多少?

近年来,网络直播以其内容形式的主观性、即时性和互动性,在促进经济发展、丰富,人们的精神文化,生活等方面发挥了重要作用。直播平台也“捧红”了各式各样的主播,其中不少主播就通过翻唱热门歌曲获得观众打赏。但绝大多数人们都不太了解,其实,这些主播的演唱行为可能会造成侵权行为。

01

斗鱼主播侵权案

近日,中国裁判文书网发布的一份民事判决书显示,被告武汉斗鱼网络科技有限公司的主播“刘飞儿faye”未获得授权,在多次直播中演唱涉案歌曲《小跳蛙》,获得了巨大经济利益。原告北京麒麟童文化传播有限责任公司认为该行为严重侵犯了原告对歌曲享有的录音制作者权。

根据已查明的事实,法院认定麒麟童公司是涉案歌曲《小跳蛙》的录音制作者,享有涉案歌曲录音制品的信息网络传播权。并认为,涉案视频产生于斗鱼直播间,直播方与斗鱼平台签订的《斗鱼直播协议》中,详细约定双方的权利义务、服务费用结算以及直播方应承担的违约责任,约定直播方在被告平台提供直播服务期间产生的所有成果的全部知识产权由被告享有。

根据上述协议内容,斗鱼公司对涉案视频成果享有利益,应当有义务审查涉案视频内容是否侵害他人的知识产权,而斗鱼公司未尽到审查义务。经比对,与原告主张的涉案录音制品中的涉案歌曲在词曲、编曲上无明显区别,且被告并未提交相反证据证明二者的差异,故该行为侵害了麒麟童公司对涉案录音制品的信息网络传播权。

对此,北京互联网法院做出了判决,认定原告享有涉案歌曲录制品的信息网络传播权,而被告上述行为构成侵权。最终北京互联网法院判决被告立即停止涉案侵权行为,并赔偿原告经济损失一千元。

02

短视频重塑音乐产业,可版权方的钱去哪儿了?

近年来,在用户消费习惯从图文转向视频的背景下,短视频这一媒介形式迅速崛起。

基于巨大的流量池和超强的传播的爆发力,短视频平台对音乐行业从内容生产、宣传、发行到消费、结算等环节都产生了巨大的影响。同时,直播作为短视频社区最重要的内容生态之一,也离不开音乐内容。换句话说,在一定程度上,以短视频、直播为主的互联网场景,开始重塑音乐产业。

根据快手的官方数据,2020年,音乐创作者活跃粉丝数覆盖快手DAU达近70%之多,其平台上超过100万使用量的歌曲近400首。《桥边姑娘》《微微》《莫问归期》《少年》《世界这么大还是遇见你》等一系列爆款歌曲都是从快手平台走出来的。其中梦然的《少年》在快手的视频数就达到2900w+,播放量高达131亿,数据亮眼。

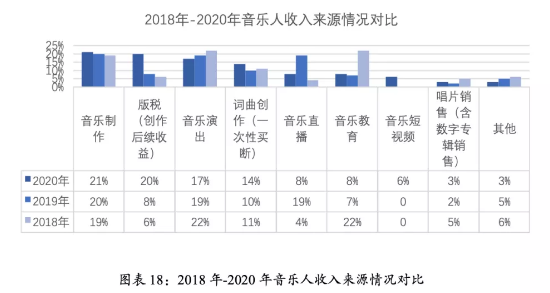

但另一面,在巨大流量池面前,大多数音乐人却并不能直接从中受益。《2020中国音乐人报告》显示,与前两年的音乐人收入来源相比较,音乐短视频成为了音乐人的众多收入方式之一,但音乐短视频和音乐直播所占的份额并不多。

如今非常重要的直播场景中,也常常涉及翻唱、播放音乐。一方面,大多数个人用户由于版权意识缺乏,未取得授权;另一方面,版权信息不透明、沟通难度大等也导致产生版权问题,音乐人都无法从中获得收入。

03

为什么我们的音乐版权保护如此之难?

艺术家们缺乏商业概念。音乐家专注于音乐是天经地义的,但是由于音乐家是国家工作人员的传统,音乐家只做音乐,最基础的版权概念都不愿意了解,甚至产生排斥,或是认为是身边的助手、经纪人、助理或者干脆就是别人该了解的东西,这种观念需要被纠正。任何的行业参与者,都需要了解最基本的通用知识。

司法案件的缺少。音乐版权的诉讼案件太少,而从仅有的小部分案件诉讼结果来看,侵权责任威慑性和惩罚性比较低,音乐版权的侵犯缺乏有效的社会惩罚性和警慑性。

国内版权数据库的不公开、不完整。此前,音乐先声就在《25%的音乐版权费无法准确分配,“元数据”是罪魁祸首》一文中指出,由于歌曲名称、演唱者、作词、作曲、唱片公司、发行公司等元数据的信息缺失,词曲确权困难就成了大问题,当歌曲在不同场景中传播、流通时就无法被各个平台的数据库识别,进而影响版权费用分配。

无法找到准确的版权方,这些无法被支付给作者的版税称就成了“黑匣子版税(Black Box Royalties)”。根据国外机构估算,大概有25%的授权费用无法正确的分配给音乐人。这一问题,在国内的短视频、直播场景中同样存在。

04

直播不该是音乐版权的荒芜之地

随着互联网时代的到来,基于音乐在新场景、新渠道的授权使用情况,新《著作权法》也在去年更新,并将于今年6月1日开始施行。其中,新《著作权法》也响应了行业的呼声,在第四十五条明确了网络直播中使用音乐应该向录音制作者支付报酬。

《著作权法》第四十五条 “将录音制品用于有线或者无线公开传播,或者通过传送声音的技术设备向公众公开播送的,应当向录音制作者支付报酬。”

除了法律上与时俱进,我们的音乐版权保护制度也亟待重构。

首先,网络音乐作品保护的标准应当适度模糊化。对于传统的作品而言,其独创性是作品受版权保护的唯一条件。而在网络环境下,在网络音乐作品的归属权人也变得极为模糊的同时,音乐的数字化和表现形式的多样化已使其独创性难以界定。因此,美国、欧共体等发达国家已不再以独创性为是否享有著作权的唯一条件。笔者建议,我国应该在立法层面借鉴西方国家的做法,适当将作品的标准和权利人模糊化,建立著作权人自行申报机制,进行统一的网络音乐版权管理。当然,还要设立著作权保护期限制度,给予著作权一定的时间期限。

其次,界定合理使用的边界标准。界定合理使用的范围及程度对维护权利人权益有至关重要的作用。合理使用制度的界定应借鉴立法通用的原则,结合版权立法目的,综合分析各种情况。笔者认为,我们可以从两方面来分析,一是从音乐作品的使用范围,包括使用人和使用场合及使用目的来界定。二是从作品使用的程度,包括同一行为人对同一音乐作品下载的数量、使用的次数来界定。我国立法处罚非常重视使用人的主观目的性,因此,在完善相关法律法观的同时,还应当配有相关的司法解释及适用条件。

除了从制度方面进行规制外,技术层面的努力也不可或缺。

首先,建立网络音乐管理机制。从音乐的收录层面来看,通行的做法是由网络运营商向著作权人购买音乐使用权而后向用户公开资源,对于这些音乐作品,都应有类似于编码的唯一编号,是著作权人享有著作权权利的凭证。对于没有版权的音乐,应建立网络音乐版权匹配机制,由权利人向版权管理机构自行申报版权保护,并由管理者对网络音乐进行在线匹配,这样可以使那些后来获得版权的音乐得到版权的保护,限制用户的随意使用。当权利人向网络运营商主张权利时,运营商可以凭借其网站的音乐的编码同时删除网络链接和用户的音乐盒中的音乐,从而避免相同音乐的重复侵权。

其次,建立合理的收费制度。从权利与义务的关系来看,著作权人享有一定的收益是刺激音乐作品繁荣的重要手段。目前对于音乐作品有一次性收费和按次收费制度。笔者认为按次收费更具有可行性。一是一次性收费标准必定高于按次收费,用户更愿意接受后者,二是网络音乐的更新速度非常之快,按次更能迎合用户与权利人的需求。三是从音乐的下载来看,即使用户将音乐放置在云音乐盒中,想要再次使用也将受到一定的限制。对于网友通过网络分享的音乐,这部分音乐也应该要带有唯一的版权编码而进行使用收费。这对于保护音乐版权人的利益有极大的优势,但是应尽量给予用户合理的使用次数和使用期限。

最后,普及先进的版权确权技术。鼓励音乐人在原创作品创作过程中,运用第三方存证确权工具(关注我们,了解更多),对创作草稿、demo进行存证,甚至对创作过程进行视频录制,多方式多渠道证明作品的原创属性。一旦作品遭遇侵权,可方便、快捷地通过第三方存证平台出具具备法律效力的证明文件,证据在手,维权无忧!